中国古代慈善事业发展

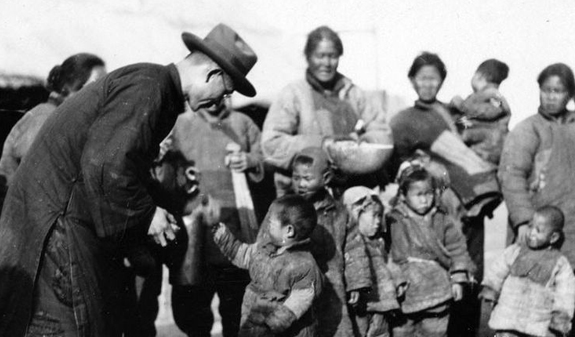

图片来源:凤凰网

“慈善”一词原本是佛教用语,其原意为慈悲为怀、广种善果。但在佛教传入我国之前,我国古人就曾有过对慈善内涵的相关描述。“慈”是指长辈对晚辈的爱,引申为怜爱的意思。在孔颖达疏的《左传》中说:“慈者爱,出于心,恩被于物也。”又说:“慈谓爱之深也”。许慎的《说文解字》也解释道:“慈,爱也”,“上爱下日慈”。“善”的本义是“吉祥、美好”,《说文解字》解释道:“善,吉也”。后来引申为和善、亲善、友好,如《管子·心术下》中所说:“善气迎人,亲如弟兄;恶气迎人,害如戈兵”即是此意。“慈善”二字合用,则是“仁慈”、“善良”、“富于同情心”的意思,如《北史·崔光传》中所讲:“光宽和慈善”。

中国在“慈善”事业上可以说是源远流长。敬老爱幼、扶贫帮困,已成为中国人民约定俗成的一种道德规范。在先秦诸子百家中,有儒家孔子和孟子倡导仁爱和仁术,墨子主张“兼爱”,提倡“天下之人皆相爱,强不执弱,众不劫寡,富不侮贫,贵不敖贱,诈不欺愚”,“多财,财以分贫也”,“有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人。若此,则饥者得食,寒者得衣,乱者得治”。这些思想对中国古代的慈善事业产生了重要影响。

我国古代的慈善救济活动,大致可分为几个发展阶段。首先是汉唐时期的寺院慈善活动。东汉时期,佛教传入中国,佛教寺院的济贫事业随之兴起,这是中国最早的民间慈善救济事业。寺院和僧侣用来从事慈善事业最大来源是社会的捐助和施舍。佛教慈善思想的核心是行善的功德论,即“福报”、“修福”的观念,对社会上的一些富人有很强的吸引力,因此,汉唐佛教寺院的慈善事业长盛不衰,主要包括济贫、赈灾、医疗、戒残杀、宣传行善等方面。

在宋代以前的民间慈善事业大多数是由寺院僧侣和佛教信徒从事。但是从宋代新儒学兴起后,这一状况有所改变,个人慈善活动零星出现,慢慢发展到普及。宋元时期朝廷推动的慈善救济事业。在封建王朝主办的慈善救济机构最早可追溯至南北朝时期的六疾馆和孤独园。唐代,随着武宗废天下僧寺,济贫工作开始由宗教团体主办改为官办。宋承袭唐旧制,并扩大了官办慈善机构的规模,养老慈幼事业尤为突出。其专门设施有居养安济院、慈幼局、慈幼庄、婴儿局、举子包、举子田等。蔡京为相时,曾在全国普遍设立“安济坊”,以救治贫病老人,它取意于苏轼早年在杭州以私人捐款设置的义诊“安乐坊”。宋代在医疗方面还设有惠民药局以提供义诊处方,此处方后改名为“太平惠民和剂局方”。为了埋葬贫病路倒无依者,宋代又有漏泽园之设。

在元朝的慈善事业最重要的发展是在医疗方面,医疗救济官被提升为官医提举司与广济提举司。前者是医师,后者管医疗救济。另外,在各地普设“医学”为医疗主管,惠民药局继续提供医疗救济工作。在明清之前,以捐谷赈灾、修路建桥为主要内容的个人慈善活动早已存在。即使是在官办慈善事业鼎盛的宋元时期,私人慈善活动也不少见。如经常为人所提及的范仲淹的“义田”,刘宰的“粥局”,朱熹的社仓等。但这些慈善活动很难发展成为一种制度化的慈善事业。明末清初,在江南的武进、无锡、嘉善、太仓、昆山等地先后出现了同善会、广仁会、同仁会或善堂等民间慈善团体。它既不同于宋朝以前国家干预的慈善事业,也有异于此前出现的民间慈善活动,它是中国历史上一种全新的非宗教性的、非宗族性的、持续性的、志愿性的慈善救济事业,是现代慈善事业的萌芽。同善会是最早的民间慈善组织。

最新资讯

查看更多